押し花・植物標本 PRESSED FLOWERS AND PLANT SPECIMENS

ようこそ、押し花・植物標本の世界へ

学術研究の分野で使われる植物標本が原点とされている押し花。植物標本(押し花)は退色していくイメージがありますが、現在では自然の色を残す技術が普及し、趣味や芸術作品として広く楽しまれています。出来上がった押し花は、はがきにあしらったり、絵画のように見せたり、ガラスにはさんだりとその表現方法もさまざまです。あなたもお気に入りの植物や花を押し花で表現してみませんか?

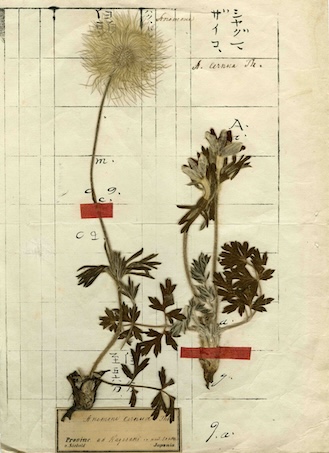

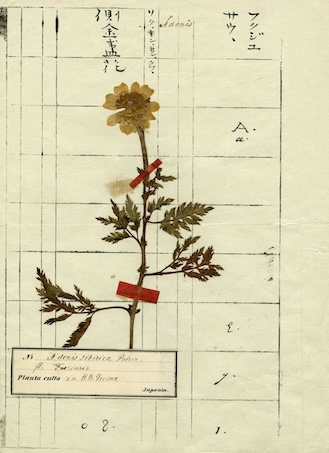

鎖国時代に長崎の出島の商館医として来日したシーボルトが1820年代に日本で採集した植物標本

(東京都立大学 牧野標本館所蔵)

植物標本の歴史

押し花の原点とされる植物標本の歴史は古く、16世紀頃にイタリアの生物学者が採集した植物を完成させ、その姿を残したとの記録があるそうです。一方、日本では江戸時代に押し花が盛んになりはじめ、標本として残されるようになりました。近年では色鮮やかな押し花の作り方や保管方法など、発達した押し花の技術とともに、その表現方法にも広がりをみせています。

東京都立大学 牧野標本館

大量の植物標本を整理・保管している施設を「植物標本庫(標本庫)」と呼び、日本国内だけでも60以上の大学や博物館・植物園などに設置されています。牧野標本館は日本の植物分類学の草分けともいえる故牧野富太郎博士(1862~1957、名誉都民)の収集品を中心に約50万点の植物標本を収蔵しています。

近年の押し花

最近では、美しい押し花の作り方や保管方法、その使い方など、発達した押し花の技術とともにその表現方法もぐんと広がり、押し花がもつ芸術性を追求する人も多くなりました。